動画の窓口をご覧の皆さん、近年話題の「切り抜き動画」をご存知ですか?

You Tubeを見ていると、おすすめ動画として様々なYou Tuberの切り抜き動画が目に入ってきますよね。

最近、何かと目にする切り抜き動画を自社でも活用できないかと考えている担当者の方もいるのではないでしょうか?

今回は、その切り抜き動画がどのようなものなのか、メリットや注意点と共にご紹介します。

また、切り抜き動画をビジネスの場で活用する際にヒントとなるようなトピックを扱っていきます。

この記事の監修者

「動画の窓口®️」動画コンシェルジュ

池上 和

不動産営業マンから動画クリエイターに転身。現在は動画コンシェルジュ。 『動画の窓口®︎』プロデューサー。企業動画を年間約1,000本プロデュース&制作している。動画の窓口株式会社社長。合同会社イエロー代表。動画フリーランスコミュニティ「若羽-wakabane-」創業者。

目次

切り抜き動画ってどんなもの?

そもそも、「切り抜き動画」とはどのようなものなのでしょうか?

切り抜くという言葉で想像がついている方もいるかもしれませんが、より具体的な説明をします。

ここでは特に、法人が活用することを想定した切り抜き動画について解説を行います。

長時間の講演やセミナーの内容を数分にまとめた動画

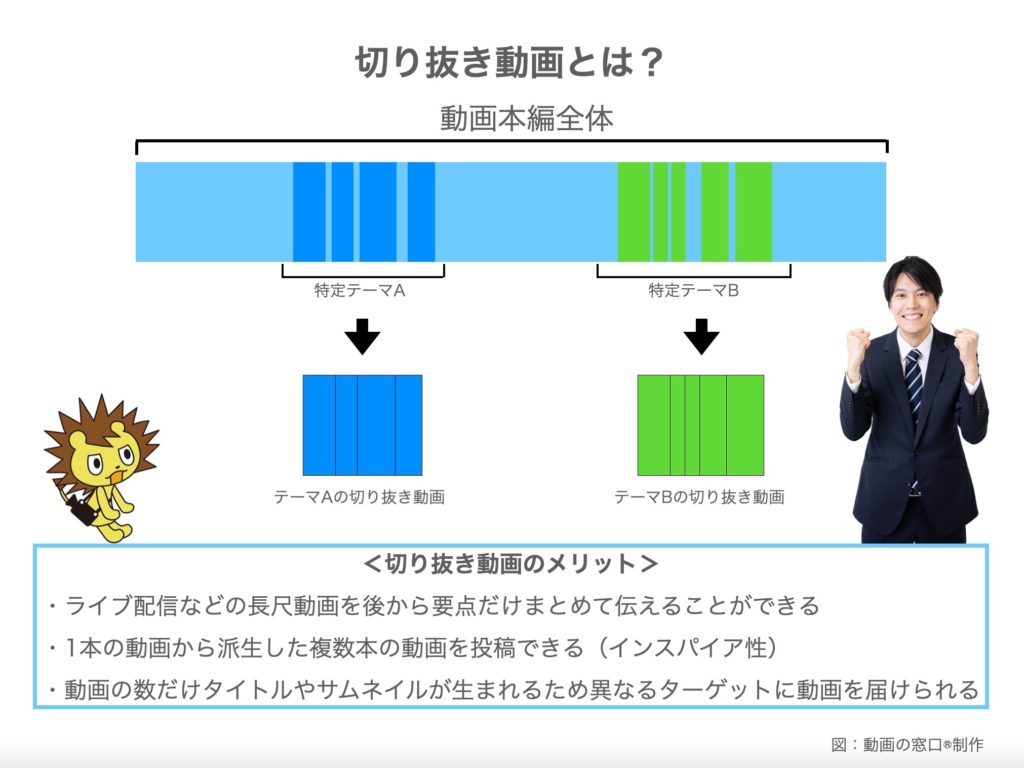

切り抜き動画とは、文字通り長い動画を「切り抜いて」短くまとめた動画のことです。

YouTubeやInstagramで良く見かけるライブ配信は、1時間や2時間などの長時間になりがちです。その長時間のライブ配信を見る暇がないという人は多くいます。

そういった人たちのために、盛り上がった部分や重要な部分だけを短く切り抜いて、動画を再投稿することを切り抜き動画といいます。

特に、講演やセミナーの内容を動画として残すと再生時間は長くなってしまいがちです。

後々、見返すときや誰かに内容を伝える際のことを考えると、動画はできるだけ短いほうが良いといえます。

そのため、ダイジェスト動画として切り抜き動画を作成するのです。

重要な部分のみ切り抜いて集めた動画を作ることで、記録動画は要点を伝えるためのツールに変わります。

企業での活用も進む

「切り抜き動画」というとYouTuberが利用しているイメージがある人も多いかもしれません。

実際、たくさんの切り抜き動画がYouTubeをはじめとした動画サイトに投稿されています。

ただ、切り抜き動画はビジネスの場でも活用することができるんです。

むしろ、活用しないともったいないと言っても過言ではないほどです。

ぜひ、この機会に検討してみてください。

企業が切り抜き動画を制作するメリット

切り抜き動画を作ることで人的なコストがかかったり、外注することで金銭的なコストがかかったりするのは事実です。

しかし、切り抜き動画の制作にはそれを上回るほどのメリットがあります。

ここでは主なメリットを3つご紹介します。

短い動画で気軽に視聴してもらえる

切り抜き動画は通常、数時間の録画からいくつかのシーンをハイライトして数分にまとめます。

視聴者の目線に立ってみると、こうした短い動画は気楽に視聴することができます。

また、動画の場合、文字を追う必要もないので、内容がすんなり頭に入ってきやすいと言えるでしょう。

要点の復習に最適

要点を上手くまとめることができれば、講演に参加した人の復習にも使うことができます。

たとえ講演に参加していたとしても、数時間の話の中でどの部分が大事だったのか後から思い出すのは難しいものです。

切り抜き動画は、そうした人が講演の要点を思い出すためのきっかけにもなります。

幅広い人たちに内容を届けられる

講演やセミナーへの参加の可否にかかわらず、動画であれば簡単に共有ができます。

動画ファイルを送信することで離れていても動画を観ることができますし、ホームページ等への掲載も簡単です。

リモートワークが積極的に推奨されている今、一つの会場に集まる機会は少なくなりつつあります。

しかし、動画で距離に関係なく同じ内容を視聴することができれば、まったく問題はないでしょう。

現存する動画を再利用することができる

ライブ配信で放映した動画をそのままにしていませんか?一度作ったセミナー動画の視聴率が低下していませんか?時間をかけて作った動画を活用しきれていないそんな状態はありませんか?

切り抜き動画はこれらの現存する動画を部分的に短くして配信する手法ですので、動画を再利用することができます。

切り抜き動画から内容に興味を持ってもらって本編に移動してもらったり、企業のホームページや商品ページに移動させるなど、さまざまな再利用の可能性が考えられます。

切り抜き動画の上手な活用例

ここでは切り抜き動画の上手な活用例を3つご紹介します。切り抜き動画を利用する目的として参考になる部分があると思いますので、ぜひご覧ください。

・WEB企業必見!北の達人流「売上最小化、利益最大化の法則」通販の利益を最大化する方法

こちらの動画は『WEB企業必見!北の達人流「売上最小化、利益最大化の法則」通販の利益を最大化する方法』というタイトルで公開されています。

北の達人コーポレーションの木下社長が通販の利益を最大化させる方法を語ったセミナーの切り抜き動画です。セミナーの中で視聴者から好評だった場面を切り抜くことで興味を持ってもらい、動画全編へ誘導するつくりになっています。

・勝てる社長の法則:ヤマヒロ株式会社 山口社長に聞く「日本経営品質賞」

こちらの動画は『勝てる社長の法則:ヤマヒロ株式会社 山口社長に聞く「日本経営品質賞」』というタイトルで公開されています。

ヤマヒロの山口社長が経営品質賞を受賞された経緯をお話している動画を切り抜いたものです。こちらの動画も動画全編から視聴者の興味を引く場面を切り抜くことで、動画全編への導線となる動画作りがされています。

・G1カレッジ2016「ビジョンと言葉」ダイジェスト版

こちらの動画はグロービス経営大学院東京校で開催された『G1カレッジ2016「ビジョンと言葉」』で衆議院議員の小泉進次郎さんが語った「仕事観」の一部です。

動画全体は30分ありますが、切り抜きによってテーマを小分けにすることで、視聴者に負担をかけることなく伝えたいことをしっかりとつたえることができます。

切り抜き動画を制作する際の注意点

短くまとめられた切り抜き動画は扱いやすく便利ですが、その反面気をつけなければならないこともあります。

そこでこの章では切り抜き動画を制作・利用する際に気をつけなければならないことをご紹介します。

ぜひ、心に留めておいてくださいね。

内容を網羅できない可能性がある

例えば、2〜3時間の講演が開催されたとして、その内容を数分の動画にまとめるのは至難の業です。

講演で話した内容の中には、泣く泣く割愛しなければならない部分も出てきます。

講演で数時間かけて幅広い話題を取り扱っていたなら、本当に大事な部分を切り抜けているのかどうかの確認が必要です。

切り抜き動画はあくまで本編や特定のサイトへ誘導を促すためのフックとなる動画ですので、導線の促しやCTAの設定を忘れずに行いましょう。

誤った解釈を与えてしまうことも

話している人の言葉は、編集の仕方によっては語弊を招くものになってしまう可能性があります。

芸能人がテレビで発言した内容の一部を切り取られて、ネットニュースで報道され、炎上するのと同じ構造です。

動画の切り抜きをすると前後の文脈がなくなるので、どうしてもこうした事態に陥ってしまいがちです。

特に、企業の場合は、コンプライアンスが非常に重要なので、誤った解釈は取り返しのつかない事態に発展しかねません。

誤解を与えてしまいそうな表現や分かりづらいワードがあれば、テロップで補足を入れる等の工夫が必要となります。

企業において切り抜き動画はどう役立つ?

企業説明会やセミナーなど、ほとんどの場合は長時間の開催となります。

すべてを視聴することが難しい人もいるので、要点をまとめて伝えるのに切り抜き動画は便利です。

そんな「切り抜き動画」、実際にはどのような場面で活用が進んでいるのでしょうか?

切り抜き動画を用いるシーンを想定し、いくつかのシチュエーションをご紹介します。

ご自身のビジネスの中での活用ができないか考えてみてくださいね。

社内で講演内容を共有する

まずは社内での使い方です。

セミナーや講演を行っても全員が参加できるとは限りません。

参加していたとしても途中参加や聞き逃しもあると思います。

そのような場合にも後で講演内容を聞けるよう、切り抜き動画を残しておきましょう。

要点のみを編集して残すことで、講演やセミナーで共有された情報をその後伝えることができるアーカイブ代わりになります。

自社が行なっている活動を紹介

切り抜き動画は対外的なアピールにも使うことができます。

自社の活動を社外に向けてPRする際には、通常、口頭での説明を行ったり、スライドを用いたりします。

その役割を果たすような動画を作成すれば、説明の手間を省くことが可能な上にいつでも同じクオリティの説明をすることができます。

e-Learningのような使い方も

新人教育などの教育風景を動画で撮影しておけば、その動画を利用することで以後の研修が楽になります。

一方で研修というと通常は長いものです。そのため、要点やテーマごとに区切ったり、短くまとめたりして切り抜き動画にしておくことで、新人研修の際だけではなく、会社の教育体制の見直しや既存社員への再研修などのシーンでも効果的な研修動画として活用することができます。

お持ちの長尺動画は「切り抜き動画」化して再利用しましょう!

一度切り抜き動画を作成してしまえば、いつでも要点のみを効率よく伝えることができるようになります。

あなたのアイデアがあれば、さらなる活用ができるかもしれません。

動画の編集や活用に関する疑問点やお悩みがございましたら、ぜひ「動画の窓口」へご相談ください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!