今や企業が採用活動を行う上で、採用動画は多く活用されるようになりました。

活用場面が増えてきた採用動画ではありますが、実際にどう制作すればいいかわからないという企業が多いのではないでしょうか?

今回は採用動画を制作する理由や動画を作る際のポイントなど、制作側の視点に立った情報をご紹介します。

この記事の監修者

「動画の窓口®️」動画コンシェルジュ

池上 和

不動産営業マンから動画クリエイターに転身。現在は動画コンシェルジュ。 『動画の窓口®︎』プロデューサー。企業動画を年間約1,000本プロデュース&制作している。動画の窓口株式会社社長。合同会社イエロー代表。動画フリーランスコミュニティ「若羽-wakabane-」創業者。

採用動画を作る理由

ここ数年で多数の採用動画が作られるようになりましたが、そもそも採用動画とはどんなものなのでしょうか。

また、採用をする際に動画を作るのにはどのような理由があるのかという部分までご説明します。

そもそも採用動画とは?

採用動画とは、その名の通り企業が人材を採用する際に用いる動画のことで、主に求職者へのPRを目的としています。

可能であれば内容や構成をアップデートしながら毎年新たな動画を制作するのが理想的です。

採用動画を作る理由①:会社が求める人材像や会社の魅力を訂正的に伝えられる

まず理由の一つ目として挙げられるのは、会社で働く人たちの雰囲気や会社の魅力など、「カラー」を安定して伝えることができるからというものです。

会社説明会の場でもそうした会社の魅力は伝えますが、プレゼンターによって印象や内容が少なからず変わってしまうのも事実です。

動画を用意しておけば、いつでも一定のクオリティで会社の魅力を伝えることができるようになります。

採用動画を作る理由②:24時間いつでもどこでも会社の採用活動をPRできる

求人媒体や採用ページ、採用サイトなどに動画を掲載することで、求職者はいつでもどこでも動画を視聴できるようになり、応募数増加につながります。

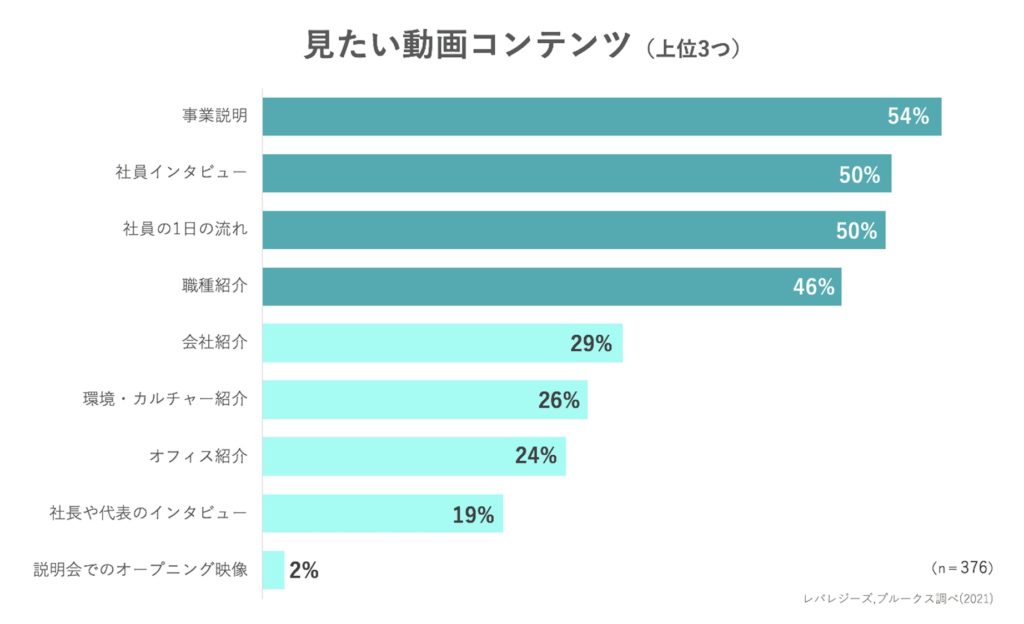

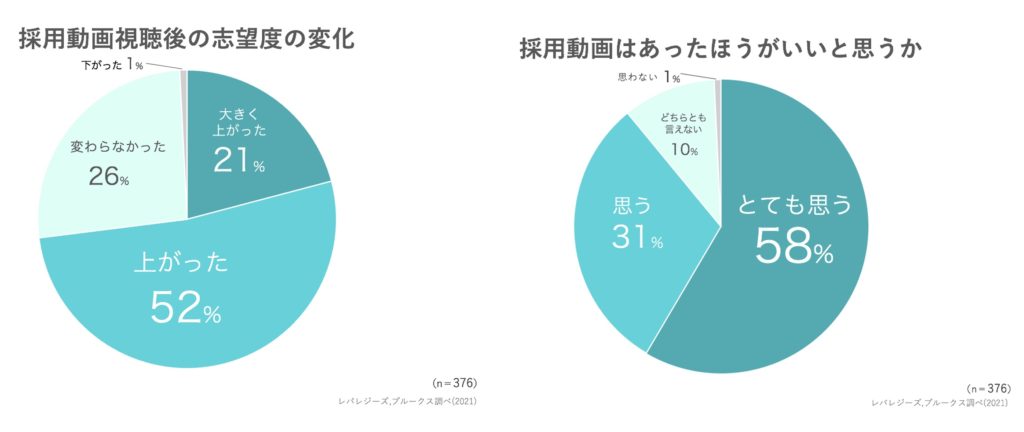

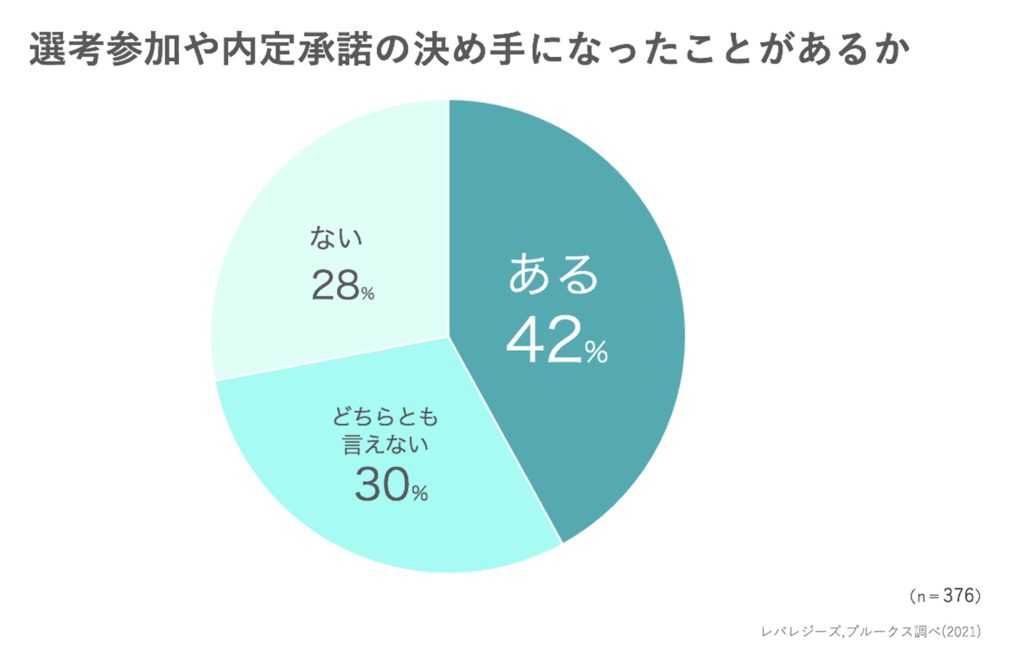

実際に、求職者は動画を見ることにより志望動機や内定承諾、先行参加の決め手になっていることが分かります。

オンライン・オフラインどちらの場合でも、説明会を開催すると日程の確保が必要になりまが、説明会の都合が合わないために応募を断念する求職者もいますので、そうした課題を解決するためにも採用動画は用いられます。

特にブランディング動画などとセットで掲載することで、動画視聴率も上がります。

動画を一つだけ作るよりも、「ブランディング動画」と「採用動画」を2本まとめて作ってしまう方法も動画の窓口は推奨しています。

詳しくは以下のページで説明しています。

採用動画を作る理由③:興味のある求職者に情報を的確かつ最大限に伝えられるから

そもそも採用動画を視聴する人の多くは「会社や仕事に興味がある」状態だといえます。

そのため、一度視聴を始めれば6〜7割の視聴維持率が見込まれます。

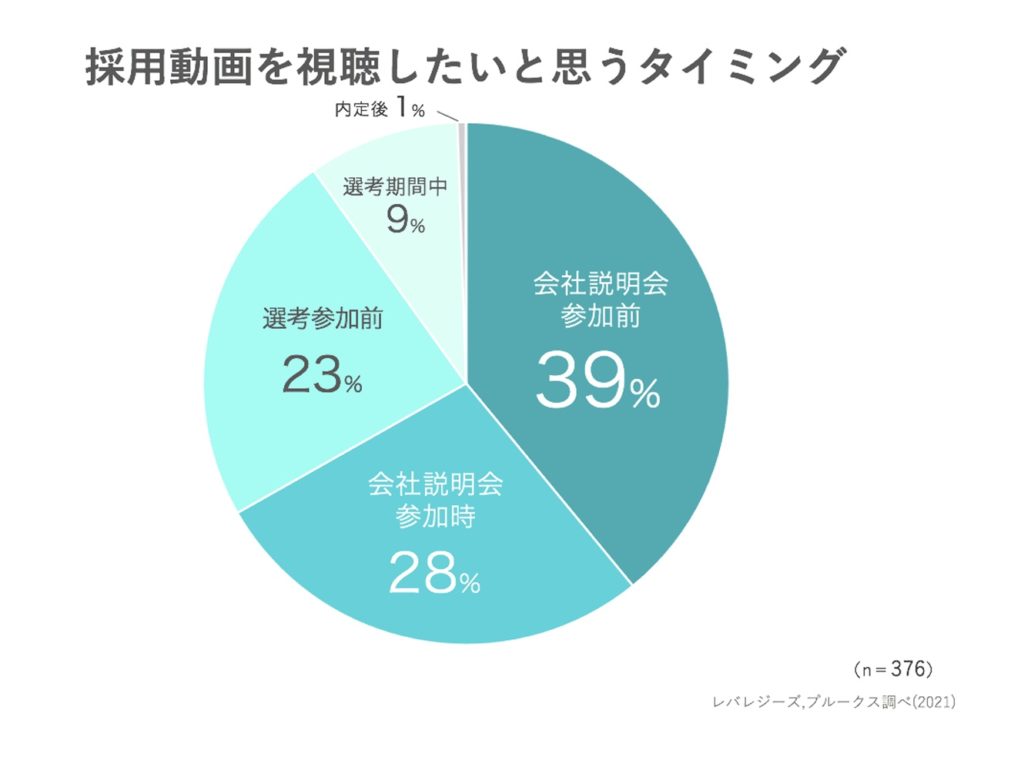

実際に求職者が動画を視聴したいタイミングは説明会や選考会の参加前後であることが統計データで分かっています。

裏を返すと、採用動画が無いことでこれらの求職者ニーズを満たすことが出来ず、せっかくの会社の魅力を知ってもらう以前にそもそもエントリーをしていただけないという可能性が考えられます。

内容はできる限り1本の動画に凝縮し求職者へのアプローチを行いましょう。

またこれらの動画は採用説明会の中のコンテンツとして視聴してもらうのも効果的です。

必然的に動画を最後まで視聴してもらえるため、放映時に集中して視聴できる環境さえ整えれば情報の大半は動画で伝えられるでしょう。

採用動画を作る理由④:マッチする人材のフィルターとなり無駄な面接を避けられる

動画は会社のカラーとマッチするかをすり合わせるためのツールになります。

出来るかぎり動画を見て面接に臨んでいただくことで、求職者から会社へのミスマッチを防ぐ効果があります。

動画を見てから面接の場に来ているということは、つまり会社のイメージを理解した上で面接に臨んでいるとも言い換えられます。

事前に採用動画を見てもらうことは会社と応募者が互いにフィルターをかける効果として最適と言えます。

動画視聴のアンケートを取りましょう

面接時、採用動画を見たかどうかをアンケートなどで回答してもらうことは、採用活動をする上で効果的だといえます。

もし応募者が「視聴した」と回答した場合には、感想を聞いてみましょう。

採用動画における4種類の形式

採用動画には様々な種類のものがあります。

ここでは主に4つの種類の動画について簡単にご説明します。

ご紹介する形式を組み合わせることで多角的に会社のことを知ってもらうことができるので、可能であればいくつもの手法を組み合わせてみましょう。

なお、下記の記事でおすすめの採用動画をまとめていますので、こちらもぜひご参照ください。

社長インタビュー

社長はいわば会社の顔です。そのため、会社がどのようなカラーを持っているのかを知るためには社長へのインタビューは非常に効果的だといえるでしょう。

どのようなことを社員に望み、そして会社をこれからどうしていきたいかとといった情報は、求職者にとって大切です。

撮影の際には、事前にインタビューする内容を綿密に練り、必要な情報を盛り込むことができるようにすると良い動画ができます。

社員インタビュー

社長へのインタビューでは経営者の目線で会社について知ることができますが、現場の社員へインタビューをすることで、会社のよりリアルな側面を知ることができます。

実際に勤務している人に話を聞き、やりがいや会社の魅力を語ってもらいましょう。

その際、できるだけ様々な年次や立場の社員の話を織り交ぜると、会社のことをイメージしやすくなります。

社長ないし社員のインタビューを含む動画はYouTubeにある採用動画全体の半分以上を占めています。

競合に負けないように、出来るだけカンペは使わずに自然に言葉を引き出してくれるディレクターやカメラマンに依頼をしましょう。

わたしたち動画の窓口も日頃からインタビュー練習を行い、より良いお声を拾えるよう撮影を行なっています。

実際の事例を知りたい方はこちらの記事もぜひチェックしてみてください。

社内の様子+ナレーション

勤務時間や休憩時間の社内の様子を知りたいと考える求職者は多いといえます。

社内の雰囲気や設備などを映してナレーションを加えた動画は、そうしたニーズを満たすのに有効です。

ナレーション形式の動画の鍵は「脚本作り」です。

しっかりと事業を聞いて会社の理解をしてくれるプロデューサーに動画制作を依頼しましょう。

インタビューは社員様の時間も奪ってしまいますが、ナレーションであれば自由に表現ができて効率的です。

最近では宅録でスマートなナレーションを送ってくださるナレーターも増えたので、動画制作の際の選択肢として視野に入れておくと良いと思います。

セミナー形式

名物人事さんがいる場合はセミナー形式のプレゼンテーションをおすすめします。

上記の動画はわたしもとても参考にさせていただいている松永貢様のプレゼン動画です。テンポが良くおもしろいため、高いカメラや高度な編集がなくても十分に魅力が伝わります。

ポイントは「話者の巧さ」と「見やすいスライド」です。視覚と聴覚両方に訴えかけて理解を促しましょう。

説明会を何度も開催する余裕がない企業では、説明会の代わりとしてセミナー動画を用いることも効果的です。

動画を作るためのステップ

ここからはより実践的な部分について解説をしていきます。

実際に動画を作成する上で外せないステップを6つに分け、それぞれに説明を加えていますのでぜひ採用動画の制作を視野に入れているのであれば参考にしてみてください。

1.動画の中で伝えたい情報を言語化する

まずは動画の方向性を決めましょう。

漠然と動画を作り始めてしまうと情報に過不足ができてしまうことがあります。

事前にどんな情報を伝えたいかをまとめ、社内で共有しておくことは非常に大切です。

100字、300字、1,000字を目安に言語化をして社員全体で意思共有ができると最高です。

採用動画内で伝えられる内容としては、下記のようなものがあります。

- 会社の魅力

- 会社の歴史

- 入社する人のタイプや性質

- 求める人材像

- 求めない人材像

- 競合他社との違い

- 福利厚生やインセンティブ

- 入社後の将来展望

こうした基本的な情報に加え、各社独自のカラーを出せるような内容があれば動画はより良くなります。

2.動画テイストの決定

伝える内容が決まったら、動画のテイストを固めていきます。

先ほどご紹介したような動画形式を組み合わせ、どのような演出をしたら効果的に内容を伝えられるかを練りましょう。

一風変わってドラマ仕立ての採用動画やインタビュー形式の動画もおもしろいでしょう。

その際には企業の持つブランドイメージなども加味する必要があります。

真面目な社風、楽しい社風、奇抜な社風、落ち着いている、などです。

3.字コンテを作成する(構成や流れ)

続いて内容部分を決定していきます。

構成や流れなどをまとめた「字コンテ」を作成しましょう。

さらには「絵コンテ」があることが理想的ではありますが、必ずしも必要というわけではありません。インタビューなどは事前に絵コンテを作る意味はあまりないので字コンテ(テキスト情報)のみでOKな場合が多いです。

さまざまな採用動画を視聴し、印象の良いものや参考になるものを取り入れながら制作するのがおすすめです。

4.撮影に向けての準備をする

動画の流れが決まったら、撮影日に合わせて撮影の準備をしましょう。

動画機材の準備に加えて、社員を動画に登場させる場合にはスケジュールの調整や撮影場所の確保が必要になります。どんな質問をするのか、どんな内容を話してもらうのかなども字コンテを参照しながら共有しましょう。

そして意外と忘れがちなのですが、撮影日は動画に直接関係しない社員にも公表しておくことが重要です。

会議室の使用や騒音が影響して撮影が滞ってしまうこともあるので、撮影への間接的な協力を得られるようにします。

5.撮影

■撮影の流れ

撮影当日は、事前に決めた段取りどおりに撮影を進めていきます。

その際、「香盤表(こうばんひょう)」と呼ばれる撮影のためのスケジュール表を作っておきましょう。

香盤表は型があるわけではありません。要するに「時間割」「人の動き」がわかる内容に仕上がっていればOKですので、難しく考えずに普段のタスクを整理するように作れば問題ありません。

会社の印象を良くするためには出演者の服装や髪型、部屋の背景も整えておきます。

そこまでできたら、撮影開始です。

映像を確認しつつ修正があればその場で直すことでスムーズに動画作りができるでしょう。

6.編集

映像素材が集まれば、あとすべきことは編集作業です。

使うシーンと使わないシーンの取捨選択をしっかりと行い、わかりやすさ重視の編集をすることを心がけてください。

同じようなカットやBGMが続くと視聴者が飽きてしまう可能性があるため、動画全体を見てメリハリを意識する必要もあります。

わかりやすさと観やすさを両立した動画こそが視聴維持率の高くなる「良い」採用動画です。

動画を作る際のポイント

動画を制作する中で、気をつけるべきポイントや押さえておいた方が良い事がいくつかありますので、ここでご紹介します。

全てを無理に取り入れる必要はありませんが、より良い動画作りをする際にはここでご紹介するような事柄には気を配った方が良いといえます。

撮影前のポイント

撮影前に気を配るべきポイントには以下のようなものがあります。

- たくさんの採用動画を視聴して参考にする

- 会社のことをよく知る社員をキャスティングする

- 会社のことが好きな社員を出演させる

- 外注する場合、制作会社のディレクターやカメラマンとの打ち合わせを徹底する

- 人事担当者以外の社員からも積極的に意見を集める

特に、1つめ、4つめ、5つめは非常に重要です。

採用動画の制作を外注する際には、まず制作会社に会社のことを知ってもらい、そこから要望を聞いてもらう流れになります。コミュニケーションをたくさん取ることができるような関係を築いておきましょう。

また、人事担当者だけでなくさまざまな立場の社員から意見を集めて作った方が、より現場の実態を伝えられるというケースが多いです。ヒアリングを通し、既存社員に会社について考える機会を持ってもらうこともできます。

撮影・編集の際のポイント

撮影から編集までで気に留めておいていただきたいのは下記のようなポイントです。

- 出演者の服装や髪型、背景に気をつける

- 周囲の騒音がない環境を選んで撮影する

- 視聴後のエントリー方法を伝える

- 動画は長くても4分以内に収める

- 動画全体を通してフルでテロップを入れる

採用動画ですので、応募者に対してエントリー方法を伝えることは必要不可欠です。

動画を視聴したそのままの勢いでエントリーできるよう、動画視聴画面からエントリーページにアクセスリンクを貼り付けるのが理想です。

また、視覚と聴覚の両方からアプローチするためにフルテロップを入れることを強くおすすめします。

手間はかかりますが、視聴者視点で見るとテロップがあった方が格段に内容理解が進むといえます。

応募者を引きつける動画で効果的な採用活動を!

採用動画を作れば求職者に対するアプローチが非常にし易くなります。

動画を制作する際には30〜100万円程度が相場ですが、動画を制作することで生まれる効果は絶大だといえます。

毎年くり返し作ることで動画制作の効率化ができれば、次年度以降時間や費用の削減も十分可能です。

ちなみに、ブランディング動画を制作する予定があるなら、同時に作ってしまえば一回の撮影で済みますのでぜひご検討ください。

動画の窓口ではおすすめの採用動画もまとめていますので、参考にしてみてくださいね。

本日は採用動画について説明をしました。

「動画の窓口」では、採用動画やその他の映像制作に関するご相談を受け付けています。

いつでもお気軽にご相談ください。

(動画の窓口®︎ 池上 和)

—

※使用した統計データについて

オンライン主流の就職活動、採用動画が志望度に影響を与える